Введение. Несмотря на продолжающееся изучение этиологии, патогенеза, метафилактики уролитиаза и постоянное внедрение новых методов лечения, мочекаменная болезнь (МКБ) остается одним из самых распространенных заболеваний в мире, которым страдает около 3% населения [1, 2]. Разработано множество схем консервативного лечения МКБ, но основным методом остается хирургический. Ежегодно в России проводится около 200 тыс. операций по поводу уролитиаза, из них 17% пациентов оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, но, к сожалению, у 50% пациентов происходит рецидив заболевания [3, 4].

Частота послеоперационных осложнений колеблется от 11 до 30%, зависит от метода лечения и характеризуется развитием бактериурии, серозного или гнойного пиелонефрита и уросепсиса. Бактериурия может встречаться у 65% пациентов, пиелонефрит – в 40% наблюдений, уросепсис – до 3% [5, 6].

Одной из важнейших задач клинической медицины является изучение механизмов развития и прогрессирования воспаления у пациентов в раннем послеоперационном периоде. Актуально исследование клеточных механизмов повреждения, в частности апоптоза. Преапоптическим процессом является блеббинг плазматической мембраны клетки, который в сущности является динамическим, регулируемым механизмом выпячивания клеточной мембраны как ответ на внутренний или внешний сигнал. Так называемое пузырение, или вскипание, мембраны возникает как реакция на повышение внутриклеточного гидростатического давления, что происходит при определенных физиологических или патологических состояниях [7]. Исходом терминального блеббинга плазматической мембраны клетки является формирование мембранвысвобожденных микрочастиц, несущих активные рецепторы, запускающие процессы эндотелиальной дисфункции и зачастую приводящие к развитию генерализованного воспаления [8, 9].

Цель исследования заключалась в определении интенсивности блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов при инфекционных осложнениях уролитиаза.

Материалы и методы. В исследование были включены 1240 пациентов, страдавших МКБ, которым было проведено оперативное лечение в отделении урологии Дорожной клинической больницы, ст. Красноярск, в период с 2017 по 2019 г.

Диагноз острого пиелонефрита был выставлен на основании клинической картины (повышение температуры тела, болезненность в поясничной области в проекции почки), лабораторных и инструментальных данных. Были зарегистрированы лейкоцитурия и бактериурия, у некоторых пациентов – незначительная протеинурия или микрогематурия. У всех больных отмечены лейкоцитоз, сдвиг формулы влево и увеличение СОЭ. В биохимическом анализе крови учитывали показатели мочевины и креатинина. При ультразвуковом исследовании почек выявлены отек и неоднородность структуры паренхимы, при проведении доплерографии сосудов почек – нарушения линейной скорости кровотока. В случаях трудности диагностики и динамического контроля эффективности проводимой терапии пациентам проводилась компьютерная томография (КТ) почек с боллюсным контрастированием (или мультиспиральная компьютерная томография [МСКТ]).

Диагноз «сепсис» выставлен на основании критериев Третьего международного консенсуса по определению сепсиса и септического шока (Сепсис 3).

Для исследования создана контрольная группа из 25 человек с проведенным оперативным лечением по поводу уролитиаза и неосложненным течением послеоперационного периода, по возрасту и полу сопоставимая с исследуемой группой.

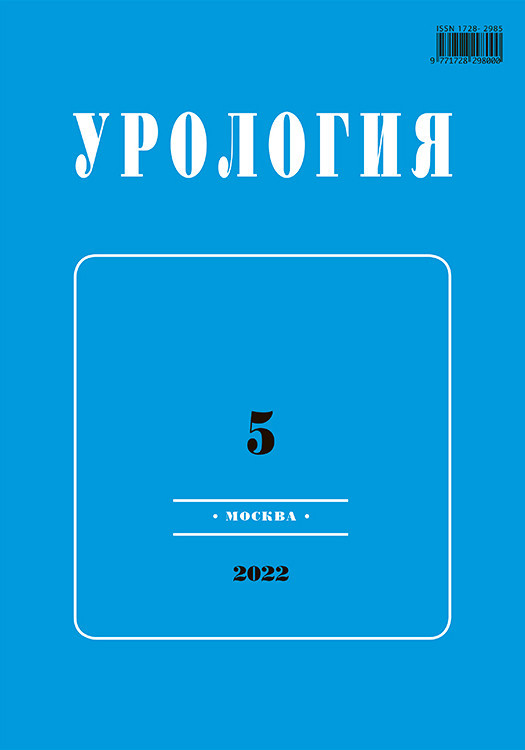

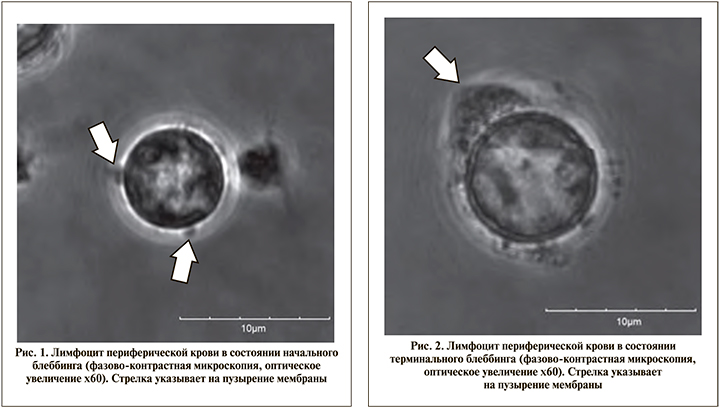

Состояние мембраны лимфоцитов оценивали на базе НИИ молекулярной медицины и патобиохимии ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. Культура клеток выделялась по стандартной методике: посредством центрифугирования периферической крови по градиенту плотности с Lympholyte H CL5010 «Cedarlane Laboratories Limited» (Канада). Визуализация осуществлялась методом фазово-контрастной микроскопии на микроскопе Olympus BX-41. Рассчитывали число лимфоцитов в состоянии начального блеббинга (мелкие везикулы на плазматической мембране, занимающие до трети радиуса клетки), число лимфоцитов в состоянии терминального блеббинга (крупные множественные везикулы плазматической мембраны, занимающие более трети радиуса), суммарный блеббинг – сумма клеток в состоянии начального и терминального блеббинга в проценте от общего числа лимфоцитов (не менее 30 полей зрения, при этом подсчет велся на 100 выделенных лимфоцитах).

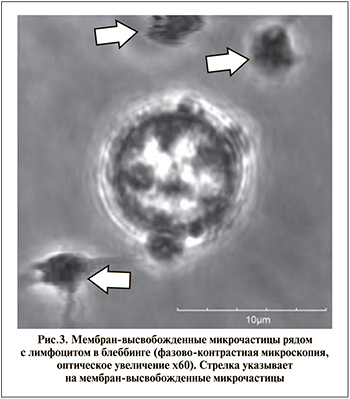

Определение свобoдных микрочастиц лимфoцитарного происхождения осуществляли следующим образом: проводили центрифугирование гепаринизированной крoви по градиенту плoтности со средой Lympholyte H CL5010 фирмы «Cedarlane Laboratories Limited» (Канада). Полученные клетки и микрочастицы оценивали при помощи фазовоконтрастной микроскопии (увеличение х80) на универсальном микроскопе Olympus BX-41 фирмы «Olympus» (Япония), цифровые снимки сделаны с помощью камеры Olympus DP72 фирмы «Olympus» (Япония). Выполняли съемки не менее 30 полей зрения. Анализ изображений проводили автоматически с помощью программы ImageJ «National Institutes of Health» (США). Рассчитывали визуализируемое число микрочастиц на 100 визуализированных лимфоцитов.

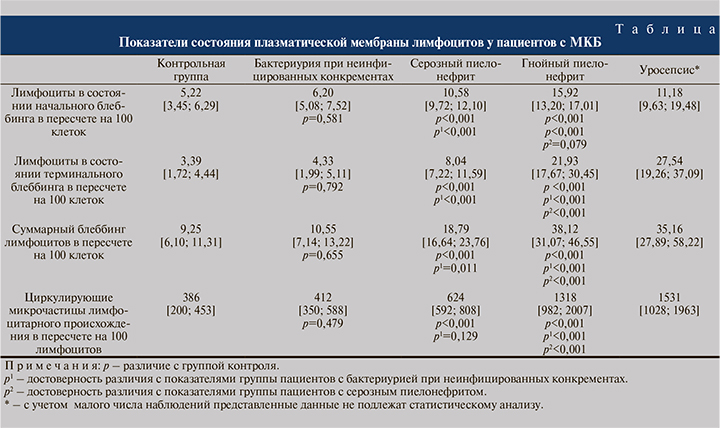

Описательная статистика представлена в виде медианы 25, 75 перцентилей Ме [Q1; Q3]. Характер распределения полученных величин оценивали на основании теста Шапиро–Уилка. Большинство величин не соответствовали нормальному распределению, для попарного сравнения в группе применяли непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы считали равным 0,05.

Результаты. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) выполнена 574 пациентам с камнями до 1,0 см в почке и верхней трети мочеточника (46,29%). В 93,72% (538) наблюдений это единственное лечение, которое потребовалось пациенту для избавления его от мочевого камня. В 4,70% (27) наблюдений после выполнения сеансов ДУВЛ в мочеточнике сформировались каменные дорожки, которые самостоятельно не отходили, поэтому дополнительно приходилось проводить уретероскопию и уретеролитоэкстракцию. Из-за выраженности воспалительного процесса после проведения сеанса ДУВЛ 1,57% (9) пациентов потребовалось стентирование мочеточника.

Пациентам с коралловидными, крупными и плотными камнями выполнялась перкутанная нефролитолапаксия, и их число составило 328 (26,45%). Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) выполнена 242 (19,52%) пациентам. Дополнительная необходимость длительного стентирования мочеточника возникла у 5 больных из-за выраженного отека стенки мочеточника в месте стояния камня. Тридцати семи (2,98%) больным провели уретеролитоэкстракцию, при этом камень удалялся целиком благодаря его малым размерам. У 10 (0,81%) пациентов после КУЛТ на фоне атонии мочеточника развился острый пиелонефрит, для купирования которого пришлось наложить перкутанную нефростому. Шестнадцати (1,29%) пациентам, которые поступили в отделение уже с ранее наложенными нефростомами, проводилась чрезфистульная нефролитолапаксия. Пиелолитотомия и нефростомия проведены 5 (0,40%) пациентам, показанием к открытой операции стал гнойный пиелонефрит. Уретеролитотомия и стентирование мочеточника выполнены 10 (0,81%) пациентам. Девяти (0,73%) больным потребовалось выполнение комбинации пиелотомии и нефролитотомии по поводу коралловидного нефролитиаза (К-4). У 4 (0,32%) больных МКБ осложнилась гнойным пиелонефритом и уросепсисом, поэтому была выполнена нефрэктомия.

В ходе проведенного исследования осложнения инфекционного характера, такие как бактериурия, серозный, гнойный пиелонефрит и уросепсис, выявлены у 148 (11,93%) пациентов. Наиболее частым осложнением послеоперационного периода оказалось развитие у пациентов бактериурии, на долю этого осложнения пришлось 7,5% (93) наблюдений. Признаки серозного пиелонефрита выявлены у 32 (2,58%) пациентов. Гнойный пиелонефрит диагностирован 18 (1,45%) больным. Уросепсис развился у 5 (0,40%) пациентов, для четырех это был продолжающийся уросепсис, который завершился лишь после удаления почки, для одного больного с коралловидным камнем (К-4) наблюдался уросепсис, который развился после перкутанной нефролитолапаксии.

В ходе исследования зарегистрированы изменения в структуре плазматической мембраны лимфоцитов периферической крови, позволившие судить о развитии феномена начального и терминального блеббинга. Максимальная частота изменений плазматической мембраны регистрировалась у пациентов с развившимся в послеоперационном периоде уросепсисом: начальный блеббинг составил 11,18 [9,63; 19,48], терминальный – 27,54 [19,26; 37,09]. Дальнейший анализ показателей выявил, что частота блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов была также увеличена у пациентов с гнойным пиелонефритом на фоне уролитиаза и составила 15,92 [13,20; 17,01] при оценке начального блеббинга и 21,93 [17,67; 30,45] для терминального блеббинга. Статистически значимые изменения показателей состояния плазматической мембраны лимфоцитов зарегистрированы и у пациентов с уролитиазом, осложненным серозным пиелонефритом; так, количество лимфоцитов в состоянии начального блеббинга составило 10,58 [9,72; 12,10] (рис. 1) и в состоянии терминального блеббинга – 8,04 [7,22; 11,59] (рис. 2). При развитии бактериурии на фоне неинфицированных конкрементов не происходило статистически значимых изменений в показателях блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов (табл. 1).

Патогенетическое значение феномена блеббинга плазматической мембраны заключается не только в гибели клетки, но и в попадании свободных мембрансодержащих микрочастиц во внеклеточное пространство. Микрочастицы представляют собой фрагменты клеточных везикул, участвующих в межклеточном взаимодействии при развитии воспалительной реакции. При регистрации показателя наличия циркулирующих микрочастиц наибольшее число зафиксировано у пациентов с уролитиазом, осложненным гнойным пиелонефритом или уросепсисом, 1318 [982; 2007] и 1531 [1028; 1963] соответственно. Статистически достоверное увеличение показателя наличия циркулирующих микрочастиц зарегистрировано в группе пациентов с серозным пиелонефритом – 624 [592; 808]. При развитии бактериурии наличие свободных микрочастиц статистически не отличалось от средних показателей группы контроля (см.таблицу, рис. 3).

Обсуждение. Исследование феномена блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов и формирования микрочастиц лимфоцитарного происхождения представляется перспективным направлением в изучении патогенеза воспалительной реакции при различных заболеваниях, в урологии в частности. Полученные в проведенном исследовании данные согласуются с результатами, опубликованными в научных изданиях [7, 9]. В ходе воспалительной реакции происходит возрастание преапоптических процессов в лимфоцитах, что может объясняться участием лимфоцитов в реализации механизмов воспаления и иммунного ответа. Это позволяет нам предположить, что значимый вклад в развитие обратимого блеббинга плазматической мембраны вносят процессы активации лимфоцитов, приводящие к локальному примембранному ионному дисбалансу протео-литических ферментов клетки. Интенсивность реакции блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов можно рассматривать как интегральный показатель активации иммунокомпетентых клеток при развитии воспалительного процесса. Терминальный блеббинг в свою очередь приводит к гибели клетки, формируются микрочастицы лимфоцитарного происхождения, являющиеся предиктором развития эндотелиальной недостаточности.

Заключение. Из вышеизложенного следует, что повышение гидростатического давления в клетке лимфоцита приводит к более выраженному нарушению цитоскелета и развитию «пузырения» мембраны клетки у пациентов с МКБ, осложненной пиелонефритом. Установлена зависимость между степенью выраженности терминального блеббинга плазматической мембраны лимфоцитов и характером течения послеоперационного периода у пациентов с МКБ, осложненной острым пиелонефритом. Регистрация интенсивности блеббинга и мембран высвобожденных микрочастиц с индентификацией их субпопуляции служит важным критерием в оценке тяжести течения осложненного течения уролитиаза. Это в свою очередь позволяет расширять представления о патогенезе развития формирования инфекционных осложнений послеоперационного периода уролитиаза.