Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (АДПП) является наиболее распространенным наследственным заболеванием почек и одной из наиболее распространенных причин терминальной стадии почечной недостаточности. АДПП встречается с частотой 1:500–1:1000, что соответствует около 6000 новых случаев заболевания в год. У 45% больных к 60 годам наблюдается терминальная стадия почечной недостаточности [1–3].

Родословная пациента и наличие характерных клинических проявлений обычно без труда подтверждают диагноз АДПП. Основные инструментальные методы диагностики АДПП: ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) почек. К основным осложнениям поликистоза почек относятся инфицирование, малигнизация кист, нефролитиаз, геморрагические осложнения.

В настоящее время в мире проводится около 28 тыс. трансплантаций почки в год. Если еще 30–35 лет назад пересадка почки выполнялась в основном только при хроническом гломерулонефрите, то в последнее время она с успехом применяется при хроническом пиелонефрите, поликистозе почек, мочекаменной болезни.

Несмотря на научно-технический прогресс и успехи, достигнутые в области трансплантации почек, все еще остаются спорные вопросы, от которых зависят ближайшие и отдаленные результаты пересадки почки. Так, не существует единого мнения, касающегося сроков и необходимости нефрэктомии у пациентов с АДПП.

С одной стороны, большие размеры почек при поликистозе, технические сложности при их выделении и травматичность доступа обусловливают высокую частоту осложнений нефрэктомий (35–40%) для данной категории больных. С другой – на фоне иммуносупрессивной терапии в ранние и поздние сроки после трансплантации при сохранении собственных почек у пациентов с АДПП крайне высок риск гнойно-септических осложнений. В настоящее время, по данным литературы, из-за высокого риска осложнений в целях подготовки к трансплантации нефрэктомия выполняется 15–25% пациентов.

Мнения исследователей, касающиеся билатеральной нефрэктомии, также противоречивы. Этот вопрос остается дискутабельным и крайне интересным для будущих научно-исследовательских работ [4, 5].

Традиционными доступами для выполнения нефрэктомии является лапаротомия, люмботомия и лапароскопия. По данным мировой литературы, применение лапароскопической техники позволило значительно снизить частоту осложнений нефрэктомий у пациентов с АДПП (до 9,5%) [6].

Выполнение лапароскопической билатеральной нефрэктомии, по нашему мнению, позволяет значительно уменьшать травматичность доступа, в отличие от двусторонней люмботомии или тотальной лапаротомии. Извлечение почек из поперечного надлобкового доступа (по Пфанненштилю) значительно снижает болевой симптом у пациентов в послеоперационном периоде, ведет к быстрой реабилитации и снижению послеоперационного койко-дня для данной категории пациентов [7–9].

Клиническое наблюдение. Пациент П. 51 года поступил в ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2021 г. с жалобами на слабость, отеки нижних конечностей. Из анамнеза известно, что поликистоз почек у пациента выявлен в возрасте 24 лет. Регулярно обследовался, неоднократно проходил лечение в урологическом стационаре по поводу рецидивирующих пиелонефритов. В 1993 г. по поводу нагноения кисты правой почки выполнена люмботомия, дренирование кисты. С 2015 г. состояние стало прогрессивно ухудшаться, появились отеки, артериальная гипертензия (до 190 мм рт.ст.) При плановом обследовании в 2019 г. отмечено увеличение уровня креатинина и мочевины сыворотки крови (креатинин – 480 мкмоль/л, мочевина – 15,5 ммоль/л), вследствие чего принято решение о начале заместительной почечной терапии. В 2020 г. начата заместительная почечная терапия. Пациент госпитализирован в хирургическое отделение с целью подготовки к трансплантации почки (для выполнения билатеральной нефрэктомии)

При поступлении состояние больного средней степени тяжести, соответствует тяжести основного заболевания. Состояние ясное, пациент контактен, адекватен. Гемодинамика стабильная, АД – 140/80 мм рт.ст., ЧСС – 78 уд/мин.

Нативная фистула на левом предплечье не функционирует. Пациенту проведено предоперационное обследование. По результатам общего анализа крови (ОАК): гемоглобин – 151 г/л, гематокрит – 44,2 L/L, лейкоциты – 9,2 10/л, тромбоциты – 223 г/л. По данным биохимического анализа крови: АЛТ – 9,84 ЕД/л, АСТ – 12,93 ЕД/л, альбумин – 41,5 г/л, глюкоза – 5,39 ммоль/л, креатинин – 770, мочевина – 13,95 ммоль/л, общий белок – 79,2 г/л, билирубин общий – 9,9 мкмоль/л. Показатели коагулограммы: АЧТВ – 29 с, фибриноген – 7283 мг/л, ПИ – 112%, МНО – 0,98.

Электрокардиография: синусовый ритм, ЧСС – 68 уд/мин. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Умеренные изменения миокарда по боковой стенке левого желудочка (ЛЖ).

Эхокардиография: умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ. Диастолическая дисфункция ЛЖ по 1-му типу. ФВ – 60%.

Пациенту выполнена мультиспиральная КТ (МСКТ) органов забрюшинного пространства, по данным которой почки с четкими неровными контурами увеличены в размерах (вместе с кистами); правая почка – 21,2х13,6 см, левая – 19,4х9,0; паренхима обеих почек представлена множественными кистами диаметром от 0,5 до 6,0 см. Справа отмечается две почечные артерии, самостоятельно отходящие от брюшной аорты. Правая почечная артерия диаметром 6,0 мм отходит от брюшной аорты в типичном месте. Слева отмечаются две почечные артерии, основная диаметром до 5,5 мм, дополнительная диаметром 3 мм, которая отходит от брюшного отдела аорты на 6,0 мм выше основной. Правая почечная вена типично расположена, диаметром 10,0 мм. Левая почечная вена типично расположена, диаметром 10,0 мм. В левой доле печени отмечаются мелкие кисты. Желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка без особенностей. Свободной жидкости в брюшной полости не выявлено. Увеличения лимфатических узлов не выявлено (рис. 1).

По данным выполненной эзофагогастродуаденоскопии: эндоскопические признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 1-й ст. Гастрит на фоне атрофии. Дуоденит.

Таким образом у пациента можно выделить следующие показания к операции: подготовку к пересадке почки (дефицит пространства для трансплантата), артериальную гипертензию, рефрактерную к медикаментозной терапии, нагноение кист в анамнезе.

Для обеспечения доступа для гемодиализа первым этапом лечения выполнена имплантация двухпросветного диализного катетера во внутреннюю яремную вену справа.

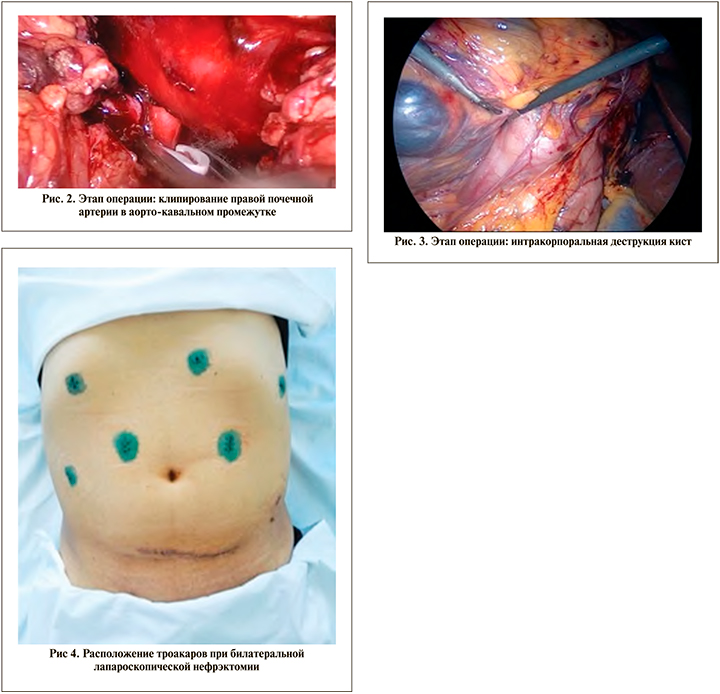

Пациент взят в операционную, в положении на правом боку под эндотрахеальным наркозом (ЭТН) под контролем зрения в области пупка установлен 10 мм троакар. Дополнительно установлено два 12-мм и 5-мм троакары в левом подреберье и левой подвздошной области по среднеключичной линии. При ревизии петли кишки без особенностей. Жидкости в брюшной полости нет. Обе почки значительно увеличены в размерах, полностью занимают боковые каналы до входа в малый таз. Аппаратом LigaSure рассечена брюшина по линии Тольда. Мобилизована нисходящая ободочная кишка до входа в малый таз. Выполнена мобилизация селезеночного угла толстой кишки. Мобилизован нижний сегмент левой почки с мочеточником. Мочеточник клипирован, пересечен. Мобилизована почечная ножка: анатомически две артерии и одна вена. На артерии и вену наложено по клипсе Hemolock XL. Сосуды пересечены между клипсами. На культях артерий и вены по две клипсы. Кровотечения нет. С целью уменьшения объема макропрепарата выполнена интракорпоральная деструкция кист и аспирация их содержимого с последующим орошением зоны операционного приема водным раствором повидон-йода. Выделена правая полуокружность стенки аорты, визуализирована правая почечная артерия в аорто-кавальном промежутке. На артерию наложены клипсы Hemolock XL.

Пациент переведен в положение на левом буку. Под контролем зрения установлено два 12-мм и 5-мм троакара в правом подреберье и правой подвздошной области по среднеключичной линии. Мобилизованы восходящая ободочная кишка, печеночный изгиб толстой кишки. Выполнена мобилизация правой почки. Выделен мочеточник. Мочеточник клипирован, пересечен. Выделена и клипирована правая почечная вена клипсами Hemolock XL. Вена и артерия пересечены. Кровотечения нет. Выполнена интракорпоральная деструкция кист правой почки и аспирация их содержимого с последующим орошением зоны операционного приема водным раствором повидон-йода (рис. 2–4).

Пациент переведен в положение на спине, выполнен нижний поперечный разрез по Пфанненштилю. Почки извлечены из брюшной полости. Выполнен контроль гемостаза, контроль брюшной полости на инородные тела. Через контраппертуры в правой подвздошной области установлен отводящий дренаж. Послойное ушивание лапаротомной раны и портов. Асептическая повязка. Время операции составило 130 мин. Кровопотеря – 100 мл.

Послеоперационный период протекал без особенностей, проводился программный гемодиализ. Отводящий дренаж удален на 1-е сутки после операции. Проведена антибиотикопрофилактика (ванкомицин, цефтриаксон), антисекреторная терапия (омепразол), профилактика тромбоэмболии (эноксапарин). Контрольные анализы: гемоглобин – 123 г/л, эритроциты – 3,46 10* 12/L, лейкоциты – 5,1 10/л, тромбоциты – 190 г/л. Биохимический анализ крови: АЛТ – 5,2 ЕД/л, АСТ – 11,3 ЕД/л, Альбумин – 27,9 г/л, глюкоза – 5,39 ммоль/л, креатинин – 864,8 ммоль/л, мочевина – 17,1 ммоль/л, Общий белок – 59,7 г/л, билирубин общий – 8,8 мкмоль/л.

Пациент выписан из стационара под амбулаторное наблюдение на 5-е сутки после оперативного лечения в стабильном состоянии. Через 7 мес. пациенту успешно выполнена аллотрансплантация трупной почки в правую подвздошную область со стентированием мочеточника.

Предложенная методика лапароскопической билатеральной нефрэктомии при АДПП эффективна и легко воспроизводима. Выполнение данного оперативного пособия, на наш взгляд, позволяет значительно уменьшать травматичность доступа в отличие от двусторонней люмботомии или тотальной лапаротомии. Клипирование правой почечной артерии в аорто-кавальном промежутке способно в значительной степени сократить время операции, а извлечение почек из поперечного надлобкового доступа (по Пфанненштилю) снижает выраженность болевого симптома и потребность в наркотических анальгетиках в послеоперационном периоде. Кроме того, хочется отметить, что большие размеры почек при АДПП не являются противопоказанием к лапароскопической билатеральной нефрэктомии.

Поскольку АДПП – достаточно редко встречающееся заболевание и нет больших клинических исследований, посвященных анализу оперативного лечения данной категории больных, требуется анализ большего числа наблюдений для выработки единых рекомендаций по хирургической тактике лечения пациентов с АДПП.